Découvrez L’évolution Fascinante De La Prostituée En Haute-corse À Travers Les Siècles, Révélant Une Histoire Riche Et Complexe De La Vie Des Prostituées En Haute-corse.

**histoire De La Prostitution En Haute-corse** Évolution À Travers Les Siècles.

- Les Origines De La Prostitution En Haute-corse

- Pratiques Et Croyances Au Moyen Âge

- Influence Des Colonies Et Des Marins

- Évolution Légale De La Prostitution Au 19ème Siècle

- Les Luttes Sociales Et Féministes Du 20ème Siècle

- Réflexions Contemporaines Sur La Prostitution Aujourd’hui

Les Origines De La Prostitution En Haute-corse

Les origines de la prostitution en Haute-Corse plongent dans un passé complexe et riche en influences culturelles. Dès l’Antiquité, les interactions entre les populations locales et les navigateurs méditerranéens ont favorisé des pratiques de troc et d’échanges, où les relations humaines prenaient parfois une forme plus intime. Ces premières interactions ont défini les contours d’une pratique qui, au fil des siècles, s’est ancrée dans les mœurs. Les vestiges archéologiques témoignent d’une ouverture d’esprit relative, même si des normes sociétales rigides persistaient, régissant les comportements des femmes et des hommes.

Au Moyen Âge, la prostitution était souvent perçue à travers une lentille religieuse et morale. Les églises, tout en condamnant cette pratique, en reconnaissaient parfois la nécessité, arguant que la présence de prostituées pouvait servir à préserver la “pureté” des jeunes filles. Ainsi, certains clercs, à la manière de “Candyman”, prescrivaient des comportements à la fois réprouvés et inévitables dans une société marquée par des tensions entre loi divine et réalités humaines. Malgré le poids des convictions, des zones de liberté étaient tolérées, où la prostitution pouvait servir de “Therapeutic Substitution” pour des individus cherchant à naviguer entre leurs désirs et les normes établies.

Le cadre législatif de l’époque a également joué un rôle crucial dans le maintien de la prostitution, la considérant parfois comme une forme de “comp” nécessaire au sein des sociétés rurales. Une série de lois et régulations, renforcées par des interdictions, témoignaient d’une volonté d’établir un contrôle tout en reconnaissant l’existence d’un phénomène qui ne disparaîtrait pas simplement en l’ignorant. On peut ainsi voir comment, au début de cette période, les rivalités sociales de classe et de genre configureront les futurs débats sur la sexualité et les droits associés.

| Période | Caractéristiques principales |

|——————-|——————————————————————|

| Antiquité | Échanges locaux, relations intimes avec navigateurs |

| Moyen Âge | Influence religieuse, nécessité reconnue, zones de liberté |

| Cadre législatif | Règlementations et lois, contrôle face à un phénomène inévitable |

Pratiques Et Croyances Au Moyen Âge

Au Moyen Âge, la vie des prostituées en Haute-Corse était marquée par des traditions et des croyances ancrées dans la culture et la religion de l’époque. Socialement stigmatisées, les femmes qui choisissaient cette voie étaient souvent considérées comme des parias, mais leur présence était également essentielle à la dynamique des villes portuaires. Les marins, en transit vers des contrées lointaines, constituaient une clientèle régulière, leur offrant une source de revenus pour les prostituées qui naviguaient entre la misère et la survie.

Les pratiques sexuelles de cette époque étaient intimement liées à des rituels et à des superstitions. Les croyances populaires vouaient un certain culte aux déesses de l’amour, incitant les hommes à fréquenter ces femmes dans l’espoir d’attirer la chance et la prospérité. Les enseignes des maisons closes, souvent ornées de symboles évocateurs, servaient à attirer les clients comme une sorte de prescription magique, leur promettant des interactions favorables. La sociologie de la Haute-Corse ne pouvait ignorer ces dynamiques, où les rencontres devenaient une forme de thérapie sociale, un élixir contre l’ennui et la fatigue des voyages maritimes.

Cependant, cette situation n’était pas sans complications. Les prostituées de cette époque devaient naviguer un environnement répressif où les autorités cherchaient à contrôler leurs activités. Les règlements imposés par les gouvernements cherchaient à créer des espaces réservés, séparés des autres aspects de la vie urbaine. Les femmes étaient souvent livrées à des abus, à la merci de ceux qui détenaient le pouvoir, qu’il soit économique ou social. Les mariages arrangés et les alliances stratégiques définissaient également leur avenir, ce qui montrait une lutte incessante pour la dignité et l’autonomie.

Malgré ces défis, on peut arguer que ces femmes ont été des pionnières en termes de revendication d’identité et d’autorité sur leur corps. Leurs luttes se sont inscrites dans une continuité, témoignage d’une résistance face à une société patriarcale. En Haute-Corse, la figure de la prostituée ne se résume pas à celle d’une simple “perdante”, mais à celle d’une femme qui, dans un monde souvent hostile, a appris à tirer parti de sa condition pour survivre, et parfois même, à s’en sortir victorieusement.

Influence Des Colonies Et Des Marins

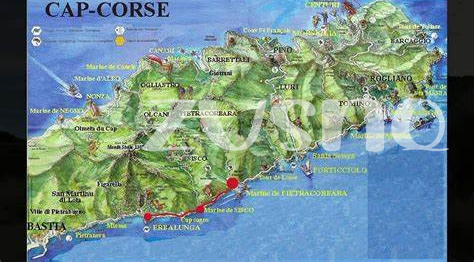

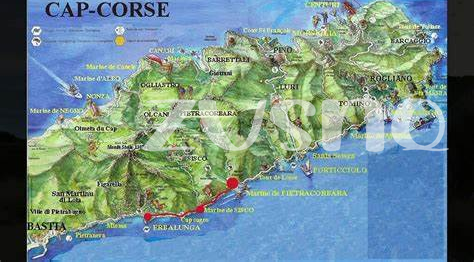

Au fil des siècles, la Haute-Corse a vu son paysage social et économique façonné par l’arrivée des marins et des colons, transformant ainsi la dynamique de la prostitution. Les ports, animés par le va-et-vient des navires marchands et militaires, ont servi de points de rencontre où les populations locales et les étranges s’entremêlaient. Ces interactions ont instauré un climat propice à l’émergence de pratiques plus libérales, permettant à des femmes de devenir prostituées en Haute-Corse, attirées par la promesse d’une meilleure vie et de nouvelles opportunités.

Les marins, souvent en quête de loisirs au terme de leurs longs voyages, ont été des acteurs clés dans le développement de ce commerce. Leurs besoins et désirs ont fait naître une demande accrue pour ces services. Ainsi, les femmes, qu’elles soient locales ou venant d’autres régions, ont commencé à se regrouper autour des ports. Les récits de ces rencontres, teintés d’aventures et parfois de tragédies, ont forgé une image romantique et tragique de la vie des prostituées de l’époque, marquées par un désir de liberté face aux normes sociales restrictives.

Cependant, cette période n’était pas sans ses réalités sombres. La vie des prostituées était souvent marquée par des risques, tant physiques que psychologiques. Les marins, bien que parfois bienveillants, pouvaient également être source de violence et d’abus. Cette dualité, entre la quête de plaisir et d’évasion et les dangers inhérents à une telle existence, a engendré un paradoxe persistant qui continue d’influencer notre perception de la prostitution dans la région.

Évolution Légale De La Prostitution Au 19ème Siècle

Au cours du 19ème siècle, la prostitution en Haute-Corse a traversé des changements législatifs significatifs qui ont façonné la vie des prostituées. Initialement, la prostitution y était largement tolérée, mais à partir des années 1800, une prise de conscience croissante des problèmes sociaux a conduit à une volonté de réguler cette pratique. Les autorités ont commencé à définir des règles, cherchant à contrôler la santé publique à une époque où les maladies vénériennes, comme la syphilis, étaient une préoccupation majeure. Les prostituées de Haute-Corse, souvent stigmatisées, se sont retrouvées au cœur de ces nouvelles régulations.

Cette réglementation s’est traduite par l’instauration de maisons closes, où l’on tentait de maintenir un contrôle sur la santé des travailleuses du sexe. Ces établissements étaient soumis à des inspections fréquentes, et les femmes devaient parfois fournir des attestations de santé, se soumettant à des examens médicaux réguliers pour éviter la propagation de maladies. Ce système, bien que destiné à protéger la santé publique, a également renforcé la stigmatisation des prostituées, les plaçant dans un rôle marginalisé et souvent désavantageux.

Les lois de l’époque ont également introduit des mesures qui ont affecté non seulement les travailleurs du sexe, mais l’ensemble de la société. Par exemple, la répression de la prostitution a été vue par certains comme une manière d’éradiquer les comportements jugés immoraux. Au fil du temps, les voix des activistes ont commencé à émerger, argumentant que la légalisation et la régulation de la prostitution pourraient servir à mieux protéger les droits des prostituées et à promouvoir leur sécurité. Cependant, les stéréotypes demeuraient profondément ancrés.

En fin de compte, le 19ème siècle a marqué un tournant dans la perception et le traitement des prostituées en Haute-Corse. Les réformes législatives de cette époque ont non seulement répondu à des préoccupations de santé publique, mais ont également exacerbé les tensions sociales autour de la prostitution. Les luttes des femmes pour leur droit à travailler en toute sécurité et dignité n’étaient pas encore nées, mais les fondations de ces combats futurs étaient déjà en train de se poser.

Les Luttes Sociales Et Féministes Du 20ème Siècle

Au cours du 20ème siècle, la question de la prostitution a commencé à attirer l’attention des mouvements sociaux et féministes en Haute-Corse. Les professionnelles, souvent désignées comme prostituées, ont vécu des luttes acharnées pour leurs droits et leur dignité. La Stigmatisation qui entourait cette profession a amené de nombreuses femmes à s’organiser, cherchant à changer à la fois la perception publique et la législation. Elles ont compris que, pour obtenir des changements significatifs, il était essentiel d’unir leurs forces et de revendiquer leurs droits fondamentaux.

Les années 1960 et 1970 ont vu surgir des organisations qui ont mis en lumière les conditions de travail déplorables et les abus dont les prostituées étaient victimes. Ces luttes ont résonné avec les idéaux des mouvements de libération des femmes, qui réclamaient l’égalité et la reconnaissance des droits de toutes les femmes, y compris celles qui exerçaient ce métier. Les slogans tels que “Mon corps, mes choix” ont commencé à émaner des rassemblements, renforçant l’idée que chaque femme devrait pouvoir décider de son destin sans jugement.

Parallèlement, la criminalisation de la prostitution a été dénoncée comme une forme d’oppression injuste. Les militantes ont pointé du doigt le traitement injuste réservé aux travailleuses du sexe, souvent perçues comme des citoyennes de seconde zone. Des campagnes ont été organisées pour appeler à un changement législatif qui favoriserait la santé et le bien-être des prostituées, et non leur persécution. Ces efforts ont ouvert la voie à une réflexion plus large sur les droits des femmes et la nécessité de protéger les travailleurs des secteurs souvent marginalisés.

Finalement, ces luttes ont non seulement permis d’attirer l’attention sur la situation des prostituées en Haute-Corse, mais elles ont aussi contribué à un dialogue national sur la santé publique et les droits humains. Les débats autour de la légalisation et de la régulation de la prostitution ont pris de l’ampleur, soulevant des questions sur la moralité, la sécurité et le respect des droits individuels. Aujourd’hui, les héritages de ces luttes continuent d’influencer les discussions contemporaines sur la prostitution, témoignant du chemin parcouru et des défis restant à relever.

| Année | Événement |

|---|---|

| 1960 | Formation de groupes de soutien pour les travailleuses du sexe |

| 1970 | Appels à la légalisation de la prostitution |

| 1980 | Manifestations pour les droits des prostituées |

| 1990 | Lancement de campagnes de sensibilisation sur la santé et les droits |

Réflexions Contemporaines Sur La Prostitution Aujourd’hui

La prostitution contemporaine en Haute-Corse suscite des débats passionnés, les opinions s’entrechoquant comme les vagues sur la côte. D’un côté, des voix plaident pour une régulation afin d’assurer la sécurité de ceux en situation de travail du sexe, tandis que de l’autre, certains voient cela comme une exploitation. Le terme “Candyman” émerge souvent dans les discussions sur les problèmes liés à la santé et aux dépendances, reflétant la manière dont les médecins peuvent, parfois sans le savoir, contribuer à des situations de vulnérabilité. En effet, l’accès à des “Happy Pills” et autres substances ne devrait pas être facilité par une prescription irresponsable.

Les luttes pour les droits des travailleurs du sexe s’intensifient, et des initiatives communautaires émergent. Des collectifs se battent pour le respect de leur statut et l’élimination des stéréotypes qui entourent leur profession. Alors que certains militent pour une approche de “décision informée”, il est clair que la question ne peut rester “invisible”; elle doit absolument être placée sous les feux de la rampe. Les défis auxquels ces travailleurs font face aujourd’hui – l’accès au soutien, la stigmate et la santé mentale – nécessitent une attention urgente, tant du gouvernement que de la société. Les récits d’individus sont de plus en plus entendus, encourageant un dialogue plus ouvert sur un sujet longtemps considéré comme tabou.